作为中国古代四时文化

与二十四节气文化重要发源地

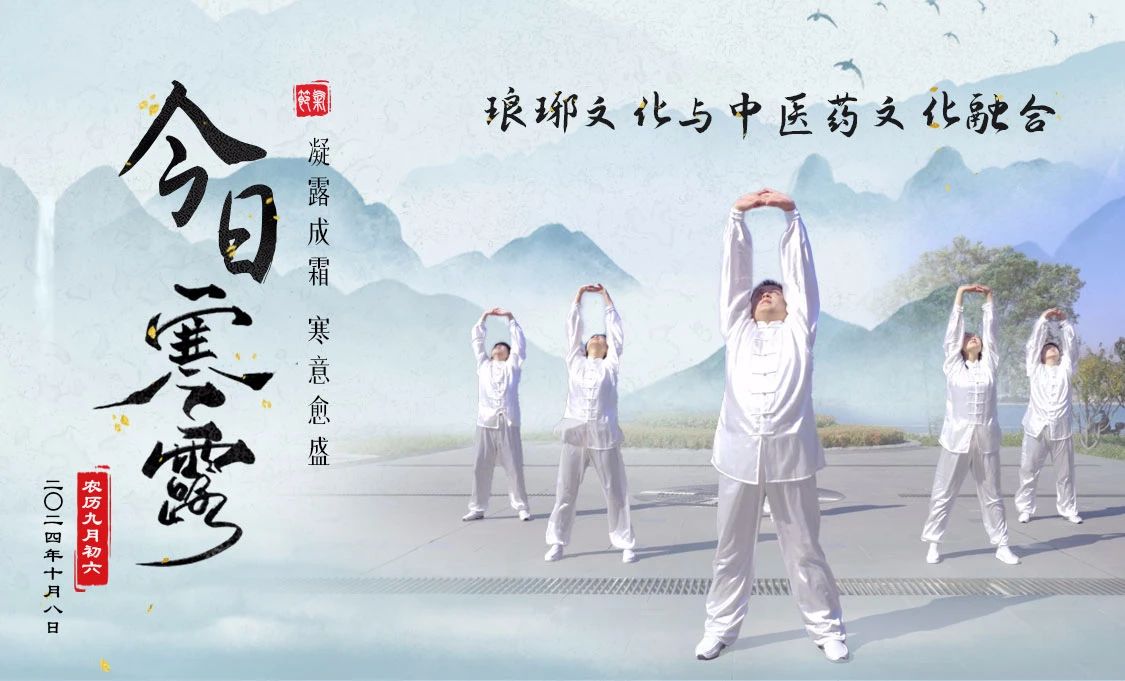

中国最古老的观象台:琅琊台

镌刻节律变化,记录岁月更迭

融合琅琊文化与中医药文化

顺应时令阴阳,关注养生健康

寒露时节是气候由凉爽到寒冷的过渡。寒露以后,空气愈发干燥,中医学有“秋燥”之说,易引发皮肤干燥皲裂、唇干舌燥等症。因此晚秋养生要注意养阴润肺,在情志、起居方面,也应与之前节气有所区分。

1、足部保养

“白露身不露,寒露脚不露。”寒露时节,要注意足部保暖。建议每天热水泡脚,缓解下肢受寒,足部是足三阴经、足三阳经的起止点,与全身脏腑经络有密切关系,热水泡脚可改善足部气血流动,还有利于缓解疲劳,减少下肢酸痛。泡脚时需注意,水温在40℃左右,水量浸过脚踝为宜。

2、脾胃保健

“秋季进补,冬令打虎。”秋季食欲骤增,要防止饮食过量,根据个人情况合理进补。对于脾胃虚弱的人群来说,进补太多反而容易损伤脾胃,因此要适量、温补。此外,秋季干燥,饮食要注意润肺益胃,注意养阴防燥,比如柿子有利于润肺生津,百合有助于润肺止咳、清热安神等。

3、按摩养生

①摩鼻:双手拇指外侧沿鼻梁、鼻翼两侧上下按摩,对冷空气过敏的人在秋季容易出现鼻塞、流涕等症,经常按摩鼻部有助于缓解不适症状。

②托掌观天:寒露节气可做托掌观天的动作,将两掌向上托举,同时抬头,有助于拔伸脊柱及胸腹,调畅身心。

4、适度运动

“正气存内,邪不可干。”适度运动可增强体魄,锻炼时要注意“形劳而不倦”,量力而行,运动量以微汗为宜,不可过劳,以免伤神耗气。此外,体质较弱的人群,如老年人群或呼吸系统慢性病的人群,要注意防寒保暖,出门可戴口罩,减少冷空气的直接刺激。

5、调畅情志

寒露过后,应遵循“日出而作,日落而息”,早睡早起,调节阴阳平衡,调和脏腑气血。情绪上要注意保持安定平静,使肺气保持清肃,可通过书法、绘画、八段锦、太极拳等项目安定神志。

- 上一篇: 【学科建设】椎间孔镜,让他重返劳动岗位

- 下一篇: 没有了